美国电子信息产业的区域转移历程

美国是当今电子信息产业第一强国。美国区域电子信息产业的转移经历了漫长和曲折的过程,推动美国区域电子信息产业从传统的东北部老工业区向南部和西部地区转移的因素包括接近市场、低廉的和劳动力价格和土地等生产要素成本、优惠的税收政策以及优越的自然条件等。美国区域电子信息产业转移的启示在于:积极出台政策法律措施,为产业有序转移提供保障;不断加强基础设施建设,提高承接外部产业转移能力;采取各项优惠政策,积极扶持迁入企业发展。

美国电子信息产业发展与布局

产业发展情况

从整体来看,美国毫无疑问是当今电子信息产业第一强国。美国电子信息产业之所以能取得今天的辉煌成就,一是其拥有一套系统完善的制度和机制,包括先进有效的创新激励机制、人才激励与培养机制和技术研发机制;二是其具有高度发达的金融资本市场,通过该市场强大的融资作用,将全球资金融入国内,从而为其电子信息产业的发展提供了强大的资金支持;三是美国特别重视基础研究、技术研发和创新,国内的各项政策均长期向这些方面倾斜,这就使得美国电子信息产业的发展在应用研究、基础研究和技术创新等方面实现了全面、均衡和协调发展。

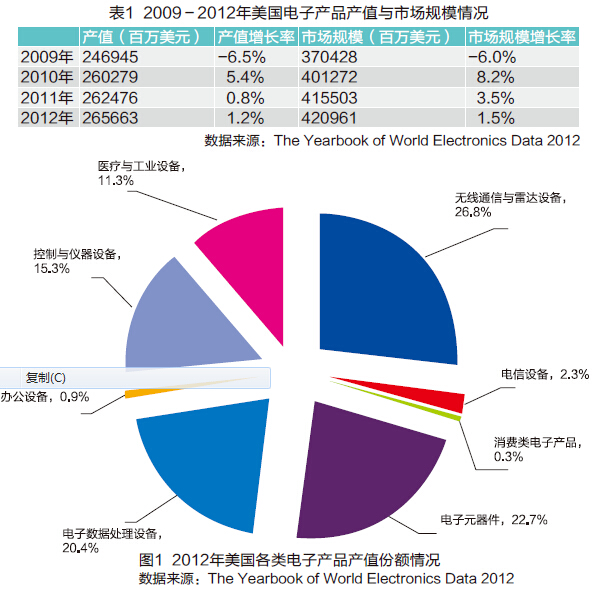

从产业规模看,根据《世界电子年鉴》2012年度的数据(下同),2012年美国电子产品市场总额为4209.6亿美元,同比增长1.3%,电子产品产值为2656.6亿美元,同比增长1.2%。2009年由于金融危机的影响,美国电子信息产业急速下滑,2010年强势反弹。经过几年的发展,美国电子信息产业发展逐渐趋稳,虽然2012年市场规模增速较上年增速小幅下滑,但未来总体趋势向好。

从主要行业看,2012年美国各类电子产品细分行业中,无线通信与雷达设备产值位居电子信息产品总产值比例的首位,产值为713.3亿美元,占总产值的26.8%;其次是电子元器件,产值为601.8亿美元,占总产值的22.7%;处于第三位的是电子数据处理设备,其产值是542.9亿美元,占总产值的20.4%。

近年来,从国家层面看,美国电子信息产业发展战略表现出以下几个方面的新趋势:

首先,近期美国较早开展了物联网及相关技术的研究与应用,是物联网技术的主导和先行国之一。美国近期在物联网领域的发展具体表现在以下几个方面:一是于2007年在马萨诸塞州剑桥城建设了全球第一个全城无线传感网,这个项目得到了美国国家自然科学基金会的资助;二是美国的IBM公司提出了“智慧地球”的概念并得到了奥巴马政府的积极回应,随后,美国政府在其2010年财政预算中大幅增加了医疗、国防等领域信息化方面的经费支出。

其次,2011年2月4日出台的《美国创新战略报告》指出:奥巴马总统对于创建21世纪创新所需的信息科技生态系统已经给出了一份全面的战略计划。这套“虚拟基础设施”包括关键讯息、计算机技术以及网络平台等对于国家经济发展起到越来越大促进作用的因素。美国政府正不断努力提高高速网络接入率,更新现代化电网系统,扩大无线带宽支持商业用户,并保障网络安全性。

最后,2012年,美国政府为推动电子信息产业发展,陆续出台了一些新的政策措施。一是出台了数字政府战略,即总统奥巴马授权行政管理和预算局发布了行政指令“数字政府:建立一个面向21世纪的平台更好地服务美国人民”;二是2012年3月,美国奥巴马政府宣布推出“大数据的研究和发展计划”,承诺将投资2亿美元,大力推动和改善与大数据相关的收集、组织和分析工具及技术,以提高从大量的、复杂的数据集合中获取知识和洞见的能力。

产业布局情况

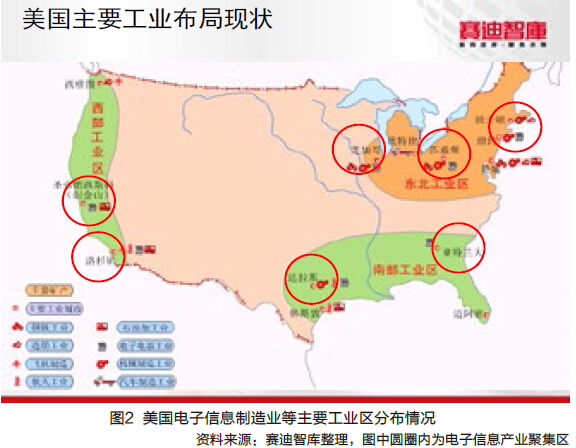

美国电子信息产业的区域分布,如图2所示,主要集中于其东西部沿海地带的6个州和中部的4个州,这种产业布局有利于各个电子信息企业间的合作交流与竞争发展。具体来看,纽约州的布局中有全球闻名的IBM公司和AT&T通讯公司;著名的XEXOR和GE公司则位于康涅狄格州,而加利福尼亚州则在软件开发、计算机制造等方面处于绝对领先地位。

美国的信息产业集聚效应非常明显。早在上世纪80年代中期,全美国30%的半导体,14%的计算机,12%的电器测试仪表及其他高新技术产品都来自加利福尼亚州的硅谷;在马萨诸塞州波士顿地区的128号公路沿线占全美国60%的小型计算机销售额在此发生。分布在美国西海岸以信息技术为中心的创新产业集群在该国占有举足轻重的地位。目前,分布在美国西雅图的“硅林”、旧金山的“多媒体壑”、奥斯汀的“硅山”、纽约的“硅巷”、华盛顿的“硅领地”及传统的硅谷、128公路沿线是美国最主要的信息产业聚集区。

产业转移历程及动因分析

美国区域电子信息产业转移历程

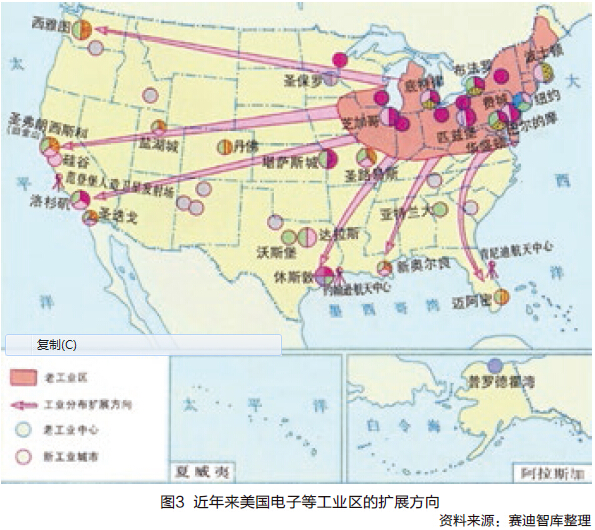

美国传统的包括电子工业在内的制造业带主要位于新英格兰、大西洋沿岸地区,即美国的东北部。这些地区是美国早期工业最发达的地区,但从19世纪70年代开始,这一传统工业发达地区的发展速度开始放缓,进而出现一定程度的经济衰退。与之相反,美国西部和南部“阳光地带”的经济发展不断提速,工业制造业的发展方兴未艾,于是,美国电子制造等产业开始出现由东北部传统工业区向“阳光地带”转移的趋势。据统计,1929年,美国南部和西部的制造业就业份额不到25%,增加值仅占全国的20%,但到了1958年,这两个数值均上升到33%。

如果说在19世纪70年代,美国东北部传统工业区的发展缓慢和经济衰退程度只是初露端倪,那么到了20世纪70年代后,这一地区的经济衰退则呈现加速态势,其工业制造业向“阳光地带”的转移趋势与速度均不断加快。伴随着电子工业等产业的快速迁移,在“阳光地带”出现了许多发展工业的机遇(尤其是新兴电子工业),许多新的工业部门开始在此区域建立并发展,其中发展较快的是西部的加利福尼亚州和南部的得克萨斯州,同时在这一地带也形成了许多新的工业中心,其中的亚特兰大、达拉斯、旧金山、洛杉矶等已是闻名于世的电子工业聚集区。

美国区域电子信息产业转移动因

显著降低交通成本

就企业而言,物流运输等交通成本对其生产经营效益构成重大影响。伴随着科技的快速发展,上个世纪20年代以后,航空技术、电讯技术等突飞猛进,货运汽车业也开始兴起(之前主要依靠火车),这一系列变化增强了市场对产业区域选择的吸引力,从而也推动了美国传统工业企业向“阳光地带”的迁移。据统计,在美国的辛辛那提州和新英格兰地区,分别有高达71%和51%的企业把接近市场看作投资和迁移至“阳光地带”的最主要因素。

低廉的生产要素成本

美国东北部是最早实现工业化的老工业区,伴随着土地、劳动力等生产要素价格的不断上升,该区域经济发展趋于饱和。而美国西部和南部广大的“阳光地带”由于大多是未开发或初次开发地带,土地供给充足,劳动力价格便宜,从而有力地吸引了传统工业区域的电子制造等厂商向此地带迁移投资。据统计,1929年,在美国东北部老工业区就业量减少最多的15个产业中,竟有9个产业在南部工业新区的就业增加量最多。这表明,由于“阳光地带”较低的人力资源成本,导致大量传统产业由老工业区向南部新工业区迁移。

较低的税收

对于企业而言,财产税、企业所得税等各种税收均构成企业的重要生产成本,因此,企业在选取投资地区时,均会把税收成本作为重要因素加以考虑。据统计,在美国各地,若公司收入税上升1%,就会造成新工厂的数量减少2%~3%。由此可见税收对企业投资的影响确实很大。从19世纪70年代开始,特别是20世纪50年代以来,美国西部和南部“阳光地带”的各级政府为吸引外来投资者,特别是吸引东北部老工业区域的企业迁入,纷纷实施较为优惠的税收政策,这些税收优惠政策的推行实际上确实有效促进并加速了电子工业等产业由东北部老工业区向西部和南部的“阳光地带”迁移。

优越的自然条件

伴随着美国东北部老工业区经济发展的饱和,环境污染、资源稀缺、城市病等相继出现,导致处于老工业区的厂商的营商环境不断恶化。而西部和南部的“阳光地带”则有着丰富的自然资源,温暖、晴朗的天气以及大量的能源等自然资源分布。这些因素成为吸引传统制造业区域里厂商选择迁移的重要原因。特别是“阳光地带”相对于老工业区冰冻地带良好的气候条件是带动该地区制造业快速增长的主要原因。

几点启示

积极出台政策法律措施,为产业有序转移提供保障。为了保障电子工业等产业的有序转移,美国政府在各个时期,陆续推出了一系列政策法规,如《地区再开发法》、《工业发展法》、《城市发展法》等。毫无疑问,这些法律法规的出台,为美国电子工业在内的传统产业的有序转移及产业转移承接地的发展起到了极大的促进作用。尽管我国2010年出台了《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,2012年,工业和信息化部也发布了《产业转移指导目录(2012年)》,但总体来看,当前国家层面对产业转移进行规范引导的法律、法规和文件不但颁布的不够及时且数量相对较少,需要进一步加强这方面的指导力度。

不断加强基础设施建设,提高承接外部产业转移能力。基础设施建设水平是承接外部产业转移的前提和基础。欠发达区域一般自然环境相对较差,加之经济发展水平不高,投入严重不足,因而基础设施建设水平普遍落后;而基础设施水平的高低决定了当地产业成长的硬环境的好坏,影响着企业或产业迁入的决策。在提高承接能力方面,美国的洛杉矶有着很好的经验可以借鉴,早期的洛杉矶基础设施非常落后,城市破败分散凌乱,营商环境恶劣,整体投资环境对外来投资者缺乏吸引力。为改变此状况,洛杉矶各级政府有针对性地重新制定城市发展总体规划、成立了技术顾问委员会和社区再发展署、启动老社区再开发规划等措施,从而有效地改善了该地区的基础设施建设,提高了对外部企业的吸引力。对于我国经济欠发达的中西部地区而言,不断加强基础设施建设,提高承接外部产业转移的能力,将是一个长期而艰巨的任务。

采取各项优惠政策,积极扶持迁入企业。美国西部和南部“阳光地带”的各级地方政府,针对来自老工业区企业的迁入,采取了多项积极的措施予以扶持,取得了非常好的效果。例如,美国西部的洛杉矶为帮助迁入企业发展专门建立了新的企业开发区和企业协助中心,此外还积极从融资、土地供给、减税等各个方面对迁入企业提供帮助和支持。最后,他们还大力投资教育和技术培训工作,提高劳动者素质,降低产业迁入成本。目前,我国的中西部地区虽然也能给予外部迁入企业一定的优惠政策,但这些政策往往缺乏针对性,忽视企业内在的真实需求,需要积极加以改进。

作者单位:中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |