中美电子信息制造业生产能耗曲线比较研究

能耗是决定制造业发展质量的关键指标。我国电子信息制造业向来不属于高能耗产业,但若与发达国家比较,则能耗水平仍显偏高。在美国已确定进入电子信息制造业能耗负增长阶段时,我国产业还将在一定时间内处于能耗总量的上升阶段。这无疑反映出了我国电子信息制造业在发展模式、产业结构、技术水平等方面与发达国家的突出差距,需要采取淘汰落后产能、改造技术设备、规范行业管理、推进绿色制造等措施加以解决。

与传统工业门类相比,我国电子信息制造业并不属于高耗能产业,其单位产值能源消耗量尚不及化工行业的50%,但与发达国家相比仍有进一步提升空间。下面即以美国为参照对象,就中美电子信息制造业生产能耗曲线展开比较研究,以找出两国在电子信息制造业发展模式和发展质量上的不同,明确具体差距、提出对策建议,推动产业在“十二五”期间完成节能减排的重大任务,实现转型升级的根本目标。

我国电子信息制造业生产能耗曲线分析

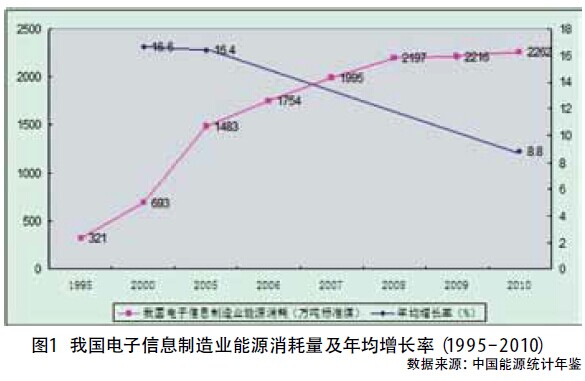

按照国民经济统计分类,我国电子信息制造业包括通信设备制造、雷达及配套设备制造、广播电视设备制造、电子计算机制造、电子器件制造、电子元件制造、家用视听设备制造、其他电子设备制造,虽范围界定上相对少于工业和信息化部的行业管理分类,但规模产值相去不远,图1中的曲线走势基本能够反映我国电子信息制造业自1995年以来的生产能耗情况,可分解为三个阶段展开分析。

产业规模快速增长,“九五”、“十五”期间能耗增速较快

可以看出,在“九五”期间,我国电子信息制造业能耗上升幅度较大,年均增速达到16.8%。这主要是因为当时彩电及计算机产品已步入成熟期,大规模生产工艺较为完善,市场需求高速增长。我国电子信息制造业抓住这一契机,一方面积极承接国际制造业环节转移,一方面大力发展国内企业,彩电与计算机产品产量快速增长,年均增速分别达到近25%和50%,在迅速带动产业规模增长的同时也促使能源消耗量较快上升。“十五”阶段的能耗增长动因与“九五”相类似,虽曾在前期遭遇美国网络泡沫危机冲击,致使我国电子信息制造业增速有所下降,但随着移动通信网络的成熟与发展,手机成为带动产业快速增长的关键产品。产业链配套日益完善、市场需求不断高涨,我国手机产量在2000年至2005年的年均增长率已超过50%,直接导致能源消耗量迅速上升。

产业规模增速日趋稳定,“十一五”期间能耗增速放缓

进入“十一五”后,彩电、手机、计算机等整机产品的市场需求已趋稳定,2006-2010年全球手机市场出货量年均增速仅为8%,不再具备带动我国电子信息制造业高速增长的能力。新的增长点尚在培育之中,加之国际金融危机的冲击影响,产业规模已步入平稳增长期,2006年-2010年产业增加值年均增速仅为11.5%,能耗增速势必趋缓。

太阳能光伏等基础行业较快发展,对产业能耗总量上升产生一定助推作用

值得注意的是,整机增速虽然减缓,但以太阳能光伏等为代表的能耗相对较高的电子基础行业增势较为突出。2010年,电子器件行业累计实现销售产值9690.4亿元,高出全行业平均增速(25.5%)13.5个百分点,累计实现投资1661亿元,同比增长57.5%,比2009年提升了54.7个百分点,其中光电器件、电光源投资增速分别达75.5%和67.1%。这固然有利于带动产业增长,但同时也对生产能耗绝对值的持续上升构成了一定助推作用。预计在“十二五”期间,基础行业在政策带动及市场需求的双重作用下仍有加速增长空间,如不采取有效节能措施,耗能总量将仍保持正增长态势。

美国电子信息制造业生产能耗曲线分析

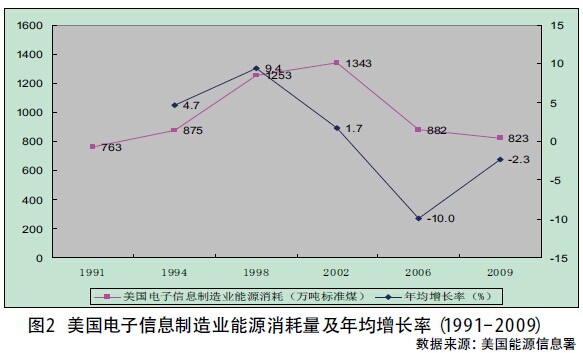

按照美国能源信息署的统计口径,美国电子信息制造业实质上包括两部分,一部分是指计算机及电子产品制造业(Computer and Electronic Products,在1994年之前按照计算机及办公设备进行统计),一部分是指电气设备和装置制造业(Electrical Equip,Appliances and Component)。因此,与我国电子信息制造业的国民经济分类相比,要多出一些行业门类,但所占比重相对较低,对图2中曲线走势的比较分析价值没有根本性影响。同样,这一曲线也可分为三阶段展开分析。

信息化浪潮推动,生产规模扩大带动能耗上升

在20世纪90年代,美国是全球最大的电子产品生产国,虽然存在纳入统计的行业门类相对较多的因素,但全球第一的产品生产规模,才是导致其产业生产能耗要高于中国同期的主要原因。特别是在1994年到2000年之间,美国经历了历史上最快速、最彻底的信息化发展浪潮,通过一系列产业政策的推动与实施(1993年提出“国家信息高速公路计划”、1994年提出“全球信息基础设施计划”、1996年实施“高性能计算与通信计划”等),电子信息产业(含软件)规模年均增速达到30%,对国民经济贡献率超过35%。计算机及网络设备、通信产品及设备、电子元器件三大行业成长为美国电子信息制造业的主要支柱,产值合占全行业的80%,其中计算机及网络设备占28%、通信产品及设备占27%、电子元器件占25%,促使产业生产能耗年均增速达到10%以上。

能耗拐点出现,制造业产值减少导致能耗增速持续下降

进入21世纪以后,一方面全球产业转移步伐加快,大量美国电子信息制造企业在中国大陆设立生产基地,美国国内的制造环节相对减少,典型企业如IBM更是将其PC制造业全盘出售,彻底转型为IT服务提供商,产业总生产能耗自然随之降低;另一方面,美国电子信息产业自2000年起遭遇“网络泡沫”危机,在产业蒙受损失的同时,也促使公众、企业和政府意识到了建设下一代网络和发展基于Web2.0的信息服务应用的重要性,谷歌、苹果、YouTube、Facebook等新兴势力崛起,成为美国电子信息产业的中坚力量,美国电子信息制造业虽然保持较为庞大的规模,但增速已然下滑。2006年美国电子产品产值为2700亿美元,与2002年的2786亿美元相比,年均负增长率达到0.8%,生产能耗年均负增长率随之达到10%。从图1与图2的比较中可以看出,美国电子信息制造业生产能耗的拐点出现于21世纪的前五年,此时中国正逐渐成长为全球首要电子产品制造基地,生产能耗不断上升。

产业结构已趋稳定,生产能耗将呈微弱负增长态势

受全球金融危机影响,美国电子产品产值在2007年至2009年间持续下降,从2788亿美元下滑到2502亿美元,但由此带来的生产能耗减少幅度却小于2002年至2006年,能耗总量上仅从882万吨标准煤降至823万吨标准煤,年均负增长率也仅有2.3%。这说明三点问题:第一,美国电子信息制造业的产业结构已较为稳定,短期内不会再出现大量制造环节转移,产值下降是危机冲击所致,生产能耗却无较大改变;第二,美国在电子信息制造业生产过程中的节能技术改进也到了成熟阶段,在没有新突破的情况下,生产能耗不会再有大幅降低;第三,危机对软件和信息服务业产生较大冲击,美国已重新开始重视制造业的根基作用,提出“再工业化”战略思路,纵然不可能再度进入已转移出去的制造环节,但现有的制造业规模也会以高附加值生产为导向而适度扩大。据此,预计在未来较长一段时期内,美国电子信息制造业规模将保持低速稳定增长,生产能耗呈微弱负增长态势。

导致能耗曲线差距的影响因素

以上主要是从产业规模及增速变化的角度出发,对20世纪90年代至今的中美电子信息制造业生产能耗曲线走势进行了分析比较。但实际上,生产能耗总量及增速与产业规模之间的联系属于表象,多产多耗能、低产低耗能是客观必然的因果关系,真正需要深入挖掘的,是美国已出现生产能耗拐点,稳步进入能耗负增长期,而我国尚处于能耗总量及增速上升阶段的深层次原因。这也是推动我国电子信息制造业在“十二五”期间由大变强的关键任务之一,需要从发展模式、产业结构、技术水平等方面展开分析。

发展模式存在差距

2010年,我国电子信息制造业平均每万美元产值能耗约为0.05吨标准煤;而同期美国电子信息制造业平均每万美元产值能耗约为0.03吨标准煤。这主要是因为我国电子信息制造业底子薄、基础差,不得不选择了一条大量引进外资、承接制造业转移、以加工出口为主的外向型发展路径,在长期以来的发展中都是以规模扩张为主,甚至在目前发展太阳能光伏等新兴领域时,也存在着求规模、求数量、求产值的倾向,时有生产耗能与发展质量不相匹配的问题出现。因此,从以规模扩张为主的数量式发展,向以效益提升的质量式发展转变,是缩小中美生产能耗差距、逐步降低我国电子信息制造业生产能耗的首要任务。

产业结构亟需升级

生产过程中的能源消耗会随着产业结构升级而下降,控制重点高能耗产业的规模和能源利用效率,能有效减少能源消耗。我国电子信息制造业以加工组装为主,电子材料、电子元器件、各类设备、整机生产等产品制造是耗能的主要部分。其中,电子真空器件、光电源、印制电路板、信息化学材料、光纤光缆等细分领域耗能均高于行业平均水平。因此,我国电子信息制造业的产业结构亟需向集成电路、液晶面板、关键元器件、电子装备等产业链上游延伸,通过调整国际分工定位来促进生产能耗下降。

技术水平有待提升

在电子信息制造企业生产过程中,随产量的增加或生产过程的重复,单位产品或产值资源消耗会呈现有规律的变化,反映出经验积累和技术进步。我国电子信息产业中小企业数量占比较多,部分企业生产技术或工艺较为落后,例如电子工业炉窑等高耗能设备数量众多、能源利用率较低。目前我国电子信息制造业共有工业炉窑3万余台,占整个行业能耗的1/3,但其热效率多数较低,与国际先进水平的能效差距接近50%,严重影响生产能耗水平降低。因此,只有加强创新能力、提升技术水平,才能从根本上解决我国电子信息制造业的能耗问题。

缩小中美能耗曲线差距的对策建议

淘汰落后产能推动产业结构升级

淘汰高能耗、低技术产品,逐步淘汰电真空器件、电子化学材料等高耗能、高污染行业中落后的生产能力,加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料。支持电源电子、光伏材料等电子新材料生产企业开发新产品、延长产业链,并不断向产业链顶端转移改进产业引进方式,培育自身产业的创新能力,不断提高生产能源效率。

改造技术设备提高产业能效水平

针对半导体制造行业、印刷电路板行业、电子化学材料等重点污染行业,以“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品、极大规模集成电路制造装备与成套工艺”等重大项目为依托,提升工艺技术水平,逐步淘汰行业中落后的生产能力、工艺装置和技术设备,特别要对电子工业炉窑进行改造,在提高能源利用率同时,完善电子制造业节能环保指标体系,逐步建立重点行业或企业节能减排监控制度。

规范行业管理助力产业有序发展

对能耗较高的电子材料或电子元器件产业,建立健全市场准入制度,提高行业准入标准。发布节能技术和产品设备指导目录,推动淘汰落后高耗能设备。通过制定产业政策加快淘汰高耗能、高污染的企业和落后生产工艺、技术,推广大型企业兼并重组落后企业等有效做法,推进行业内部整合。引导地方政府坚决遏制低水平重复建设,避免一哄而上和市场恶性竞争。

推进绿色制造确保产业健康发展

强调“源头控制”、“过程控制”与“末端治理”,构建产品全生命周期绿色化发展模式。建设产业绿色发展技术支持和公共服务平台,加强节能清洁生产技术和工艺的研发。针对各行业特点,建立环境影响评价体系和能效标准体系。提升低碳环保电子产品的标准和检测水平,减少有毒有害物质使用。

作者单位:赛迪智库电子信息产业所

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |