世界生物产业集群创新比较

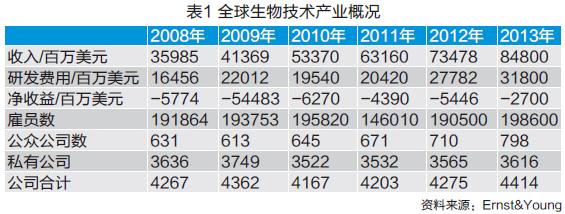

经过短短几十年的发展,生物产业已经由最开始的个别企业涉足,发展到全球大规模的集群化生产阶段(见表1)。美国是第一个开展生物技术产业活动的国家,其五大生物医药产业集群占据了全球一半以上的市场份额,拥有很强的集群竞争力。

世界主要国家和地区发展现状

目前,发展最快、最好的生物产业领域是生物医药产业,在生物医药领域,产业集群的现象格外明显。全球生物医药产业年销售额连续10年增长速度保持在15%~33%之间。2007年,全球基因工程类药的销售额达到840亿元。美国有著名的五大生物技术产业集群,即波士顿、旧金山湾、华盛顿、圣地亚哥和北卡罗莱纳研究三角园等,其带动了全美乃至全球的生物医药产业技术创新的速度与产业化进程。欧洲剑桥生物园区、莱茵河上游的跨国生物谷等生物产业集群,已成为欧洲生物技术的中心。中国也出现了生物医药企业集聚发展的现象。如上海的张江高科技园区、北京的中关村生物园、武汉的光谷生物基地等。

美国生物产业集群

美国生物产业发展迅猛,生物技术产业的集聚趋势异常明显,一份面向美国国内77个地区和36个州的经济发展机构的调研结果显示,83%的机构已将生物技术列为其区域产业发展的头两项目标之一;约41个州已经开发了相关项目或者活动,激励生物技术在当地的发展。从20世纪五六十年代,世界第一个生物科技园区的出现,即位于美国东部,从北卡罗来纳州到波士顿之间的生物技术长廊,经过几十年的发展,现在已经形成初具规模的生物产业集群,其数量和规模居世界之首。

北卡罗莱纳州研究三角园

20世纪50年代初,北卡罗莱纳州的三大支柱产业——烟草业、家具业和纺织业面临着激烈的竞争和严峻的淘汰趋势。为了缓解当地居民的就业压力,平稳居民生活,优化产业结构,当地政府于1959年开始建设北卡罗莱纳研究三角园,经过50多年的发展建设,该园区已经成为美国最大同时也是最成功的高科技产业园之一。

建园目标:在知识积累和技术创新的基础上可持续发展;协调大学、研究所、企业和政府的关系,形成产业链;提供高质量有价值的操作交流平台和稳定的科研环境;争取至2020年,成为世界一流的创新中心和技术市场化中心。

发展规划:上世纪60年代主要发展化学、纤维产业;70年代研究方向转到环境科学;80至90年代的发展重点放在将微电子和生物工程的融合。目前的主要研究领域:生物技术、生物制药、环境科学、材料科学、医药学、微电子学等。

组织管理:是一个由政府、大学和企业共同支持的公私营相结合的研究园,并委托资信等级高的专业机构运作园区资金,园区内的成员不直接插手。

经费来源:主要依赖政府扶持,企业和风险投资等其他方面的资金量相对较少。

优惠政策:政府对园区内的企业提供长时间低息甚至无息的贷款,并针对部分小企业提供一系列的金融服务。

区位优势:以知名大学和众多研究机构为坚挺后盾;当地的生物产业起步早;具备生物技术和信息技术融合优势;交通便利、环境建设齐全、完善的教育培训体系。

美国生物技术产业园发展特点

明确的目标和定位。美国生物产业集群在建立初期就有明确的目标和定位,初衷大多是以促进地区繁荣,发展区域经济,增加就业机会为主。

官商学共同管理,研产销创新模式。美国生物科技园大多由政府、基金会或银行和私营企业共同组成,通过招募资信等级高的信托公司和专业化管理团队,对园区的资金和物业行使管理权。园区内设有专业的公共服务机构,能很快地将新开发的产品移交给企业,生产大批量的高科技产品。这种管理创新模式使得政府的职能最大化,弥补了企业在发展过程中后劲不足的缺陷。同时,也激发了企业和研究机构的积极性,加快了高科技新产品面市的速度,缩短了开发周期,提高了经济效益。

完善的园区服务。美国生物科技园支撑与服务的主要内容包括:负责成立生物科技园发展与促进机构,协调研究机构、大学、生产企业和投资者的关系,使其为发展生物园区产业服务;规划建设公共基础和专业服务设施,提供公共和私人部门实验室的研究人员共享设施和资源;创建生物企业孵化器,对企业孵化的支持与资源运作;提供业务发展战略支持,企业家培训和商业咨询与支持服务。

政策扶持和人才吸引。鼓励风险投资组织的成立和资金运作,低息担保贷款等财政政策激励小企业入驻;提供专项资金和专业机构对园区内企业进行培训和指导;构建公平竞争、冒险精神、创业胆识的文化氛围,吸引并留住创新型人才。

区位优势。美国生物技术产业发展起步早,其生物产业集群大多建在人才、技术、资金相对集中的地方,如大学城、独立研究所、科研机构、金融中心等附近,而且近市场消费地,如大型医疗机构所在地、食品及药品集散地等;生物医药企业相对集中布局,以便资源、信息和产品市场的共享,也便于企业间的竞争、交流与合作。

欧洲国家生物产业集群

英国剑桥基因知识园

剑桥工业园修建于1969年,在历经了20余年的高速发展之后。当英国在1989年经济逐渐衰退的时候,剑桥地区高新技术产业的发展也随之陷入停滞状态。直至2000年情况才有了好转,园区拥有大约1200家高技术公司,就业人数达到35000人,年贸易额达40亿英镑。两年之后,剑桥基因知识园开始修建。

背景和目标:知识园是20世纪90年代末出现的一个新名词。知识园的出现,使大学和科研机构与孵化企业的关系更加密切。该园始建于2002年,是英国政府卫生部和工贸部与威尔士合作建立的6大基因知识园之一(其余依次分布在Newcastle、NorthWest、Oxford、Cambridge和London),重点致力于公共卫生与基因学领域的研究。

组织管理:剑桥基因知识园归Addenbrooke’sHospital的国家健康中心基金所有,并得到公共卫生基因中心、医学遗传学及政策支持。知识园通过监事会行使管理职能,通过执行委员会管理日常事务,通过战略管理委员会代表知识园网络成员的意见。

支撑服务:①知识整合服务:融合经济、政治、科学、伦理和法律等知识,提供可靠的卫生保健知识和政策建议,并广泛进行传播和共享。②流行病学的分析和评估:对基因组进行分析,研究人口健康和基因变异的关系。③拓展服务:包括对基因服务的发展战略和项目进行评估。④教育和培训:为提高卫生专业人员的基因知识、加强公共卫生基因学方面的教学提供培训,与政府合作办学。还有基因试验的评估等服务。

优势分析:①区位优势:园区拥有著名的高等院校和科研机构,不仅提升了园区的竞争力,而且带动了整个英格兰东部地区生物医药产业的发展。②创新优势:剑桥地区独特的产学研发展模式,有助于园区内企业技术创新能力的提升;另外,独特的创新氛围和创新机制,也为剑桥基因园的发展提供了后备支持。③资本优势:剑桥地区有大量的风险资金和跨国企业聚集,该园区共吸收了全英国25%的风险投资和全欧洲8%的风险投资,仅次于英国伦敦,排名第二。

剑桥工业园区发展经验

被誉为“欧洲硅谷”的英国剑桥工业园区,是模仿美国硅谷模式建立起来的高科技园区,但它又不完全等同于硅谷,它结合了当地自身的特点,走出了一条有特色的创新发展道路。

首先,充分利用自身科学技术的基础和优势,将外部资源和内部优势有机地结合在一起;其次,科技园区挖掘了很多中小企业渴望扶植的需求,从而在政策上做了倾斜调整;第三,其独特的产学研网络,提高了产品的转化速度,让企业更有利可图。此外,园区内宽松的政策,灵活的制度法规,高效的人才激励模式,也刺激着中小企业如雨后春笋般涌现,甚至某些规模不大的中型企业内部也出现了大公司才有的母子公司结构。

当然,由于园区发展过快,近些年也暴露了一些问题。例如,许多本来有希望的小企业雇员人数减少,产销量不能达到要求,使得不少企业不得不夭折。更严重的问题是,过快的发展让原本就有限的空间显得更加拥挤,已经不能满足内部企业强制衍生和外部企业不断涌入所带来的对土地的持续需求。与此同时,中心园区的人口密度也显著提高。这样一来,商务成本不断上升而商务环境质量却逐步下降,影响了园区的有效发展。

欧洲生物科技园的发展特点

政策指导,明确发展规划。英国、法国等欧洲国家虽然拥有一流的科研水平,但由于受传统重科学轻技术、轻产业、重发展的观念的影响,其科研优势并未在高技术产业中得到充分体现,经济竞争力也未得到应有的发挥。因此,英国近几届政府加强了战略调整,法国也加大了研发投入比例,并出台了一系列的政策法规,从税收、资金扶持等各个方面,鼓励企业与科研机构、大学的合作,加大研发投入,提高技术创新能力。此外,从结构上看,法国生物企业专业化不平衡,一些大型企业已进入世界顶尖水平,但小型企业数量大,中型企业数量少。所以说,欧洲国家生物科技园的发展都先后得益于各国政府对高技术产业和科技园的战略指导和政策支持,以及其他一系列相关措施。例如,全力支持发展高技术产业和科技园的政策和措施,在公平竞争的市场环境中发展科技园等。在日常管理方面,政府职能部门扮演间接参与的角色。例如,法国科技园是产学研各界组成的协会,运作园区的日常管理工作;而英国的科技园则是实施董事会领导下的总经理负责制,进行自主经营。

筹资方式灵活多样。政府投资占园区总筹资额的绝大部分,主要以项目基金、投资补贴等形式提供支持。除此以外,金融机构、基金组织、风险投资公司和其他一些非营利性组织也是园区研发和运营经费的来源。英国剑桥科技园的资金主要来自于政府的科研经费和风险投资。

具备雄厚的科研基础。欧洲的生物产业科技园几乎都不是凭空建立起来的,而是在原有的雄厚的研究基础上成立的。剑桥基因知识园所在的剑桥地区以剑桥大学和成片的高科技生物技术机构及公司闻名于世。2000年至2003年有536家信息技术公司和202家生物科学公司在此投资了8.29亿英镑的资金,这主要依托于剑桥大学独特的科学技术力量,从DNA分子结构的发现到Sanger中心在人类基因组项目方面的进展都体现了该地区的科研实力。世界上医学和化学诺贝尔得主中有20%以上来自剑桥地区,此地还集中了世界最具影响力的生物科技、制药、医疗器械公司。

创新网络建设。欧洲生物技术产业的发展同国家创新体系相联系,有着浓厚的历史沉淀,难以被复制。一方面,国家优惠政策的支持和资金扶持,使得创新体系的开展有保障;另一方面,相关机构的积极参与和相关产业的相互促进带动了整个生物技术领域的发展。

良好的孵化环境。英国剑桥科技园发现了很多中小企业渴望被扶植的需求,因此,在政策上进行扶持和倾斜。

亚洲国家和地区生物产业集群

印度勒克瑙生物技术园

印度政府建立生物技术园的目的是将企业、大学、研究机构集中到一个特定的区域,对生物技术产业的发展起到产业集聚的作用。勒克瑙生物技术园由印度北方邦政府和印度生物技术部、科学与工业研究理事会及一些相关的大学和企业联合建立,主要领域包括:生物制药、生物农业、生物信息等。

政府扶持:为促进生物技术产业发展的私有化,政府提供园区日常运营资金和研究总经费的50%,即2500万卢比用以发展基础设施;对特定产品免收5年消费税;对生产资料,包括附属设备收取15年的进口关税;对生物技术企业安装的附属设备免收10年的电力税;对生物技术园/生物技术产业领域建立的生物技术企业免收占地面积比率税;降低生物技术企业的注册费和印花税。

组织管理:园区由印度生物技术部、勒克瑙科学与技术部门。科学与工业研究理事会以及一些大学和企业组建而成。由于生物技术园是依照协会注册法案注册的一个协会,因此,园区由协会、管理部门、咨询委员会、建设委员会、财政委员会、总裁以及核心团队实施管理。

发展模式:印度各邦政府根据各自的特点和优势,因地制宜,对不同的生物技术园采取不同的发展模式。不管采取何种模式开发和管理的生物技术园,政府总是参与的重要一方,而且发挥着启动、指挥、协调、支持和促进等重要作用。目前,印度的生物技术园主要有以下几种发展模式:中央政府部门为主导的建园模式,政府与私人企业联建模式,政府与国际组织共建模式,政府和金融机构联建模式,政府与大学联合建园模式。

总体来看,印度生物技术园还处于发展的初级阶段,但通过生物技术园的不断建设和发展,通过不断扩大的产业聚集效应,印度的生物技术产业将对国民经济的发展发挥重要的推动作用。

亚洲生物科技园发展的特点

随着亚洲整体经济的飞速发展,高附加值的科技产业结构在不断优化,亚洲生物医药产业发展迅速。亚洲各国生物技术产业战略计划的实施,反映了政府对高附加值产业结构建设的加强,促进了创新性产品研发生产线的增长。

政府的主导作用。政府在亚洲医药科技园的建设过程中起主导作用。印度生物技术部在国民经济第九个五年计划(1997~2002年)和第十个五年计划(2002~2007年)中,提出了生物技术产业的发展战略和建立生物技术园的计划。2005年3月,印度政府公布《国家生物技术发展战略》草案,建立和发展生物技术园和孵化器是草案的重要内容之一。此后,印度生物技术部每年划拨专门经费用于发展生物技术园。2005~2006年,印度生物技术部投资205亿卢比支持生物技术园和生物技术实验厂的建设和发展,比上一年增加了25%。

科学的发展规划。发展规划的合适、合理性,是关系科技园建设成败的一项先行性战略政策和全局性工作。

丰富的人力资源。亚洲国家生物科技园一般都聚集了大量的高技术人才。

主要国家生物产业集群构成要素分析

近年来,生物技术产业活跃在全球市场,其中以美国的体制最为完整。

美国生物技术企业大都伴着高等学府和科研机构衍生,拥有世界先进水平的教育环境,开明的高科技转移政策,构建出智慧与创新并存的生物科技园区。欧洲国家在高技术产业和生物科技园区方面采取积极的支持政策,其雄厚的科研基础为生物科技园区的发展作出了不可磨灭的贡献,并且建立了独特的科研与技术创新网络;亚洲国家也充分利用政府的大量投资,依赖高素质的专业化人才和大学、研究机构优势,在生物医药产业基地的规划建设中,大力发展特色产业,努力探索适合自己国情和区域经济发展需求的生物科技园之路。

对世界三大典型区域生物产业集群构成要素比较分析表明,全球生物产业的发展竞争集中表现为生物产业集群的竞争,且各具优势、各有特色,其本质是主要国家抢占世界新技术革命战略制高点,是一场角逐世界经济主导地位的大博弈。把握世界生物产业集群发展竞争的特点、本质和基本规律,依照我国生物产业发展的基本国情,是务实推进独具中国式竞争力的生物产业集群竞争战略的基础和前提。。

作者单位:

吴楠湖北工业大学管理学院、北京师范大学珠海分校

陈健北京师范大学珠海分校

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |