印度科技政策特征、内容和实施效果 基于Nvivo对国内已有研究的内容分析

摘要:基于cnki 精选出22 篇与主题密切相关的中文研究文献,利用Nvivo 对印度科技政策的特征、内容和实施效果进行内容分析。

关键词:印度、科技政策、内容分析

[ 中图分类号] [ 文献标识码]A [ 文章编号]

基金项目:“印度科技政策创新的经验梳理与绩效评估研究”(编号:20K123),2020 年湖南省教育厅科学研究项目(创新平台开放基金项目)。

作为国家公共政策体系的重要组成部分,科技政策是政府促进和规范科学技术活动的基本途径。在当今信息化时代,印度作为发展中国家之所以能够保持着高水平的科技实力,科技政策在其中发挥着关键作用。(毕亮亮,2016)[1](p3)中国作为发展中国家,与印度在科技领域存在着相似的发展主题和发展环境,因此分析当前学术界对印度科技政策的研究,对于了解印度科技政策的发展现状并借鉴其经验来完善我国的科技政策,对于推动我国科技发展、提升产业竞争力具有重要的理论和实践意义。

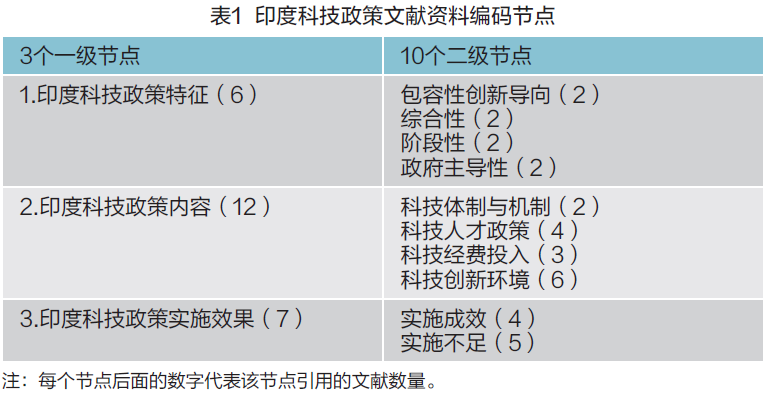

Nvivo是由QSR公司开发设计的一款支持质性研究和混合方式研究的工具软件,其最大的优势在于其强大的编码功能,可以将众多文献与某一研究主题相关的全部信息汇总起来,并可对广泛的研究主题进行整合,可以使得研究者快速捕捉文献中的信息点。(刘世闵、李志伟,2017)[2](p1-6) 本研究借助计算机辅助质性数据分析软件——Nvivo11,可以比较全面而客观地总结中国学界关于印度科技政策已有研究的主要观点。首先在知网搜索“印度科技”“印度科技政策”“印度科技创新”关键词,共检索到173篇文献并对其进行筛选:将中文文献来源类别限于核心期刊及CSSCI,将发表时间范围划定在近20年,再根据文献标题和摘要去掉一些与印度科技政策关联较少的文献,最终保留与印度科技政策主题帖合密切的中文文献22篇;其次基于扎根理论,运用Nvivo 设置了三个一级节点:印度科技政策特征、政策内容和政策实施效果;最后,分析这22篇文献的全文内容,在3个一级节点下经过编码构建10个二级节点(表1),并对其进行关键语句摘录,尽量保持文献的原始表达方式。

从以上三个主要方面出发,利用Nvivo质性分析软件的分组查询功能将印度科技政策各节点编码的文献进行汇总,并对国内学者关于印度科技政策研究的主要观点进行具体归纳如下。

一、印度科技政策特征

(一) 包容性创新导向。黄一坤、刘钊[3](2007)在分析印度科技政策的特点时,认为在冷战结束之后,印度受到世界的影响,将科技创新与经济社会相结合,20世纪80年代印度政府在《技术政策声明》中首次明确了以科技创新推动经济社会的发展,从此以后,推动科技与经济和社会发展相结合便是印度制定科技政策的一贯原则。王海燕[4](2004)则将人文关怀当做印度科技政策最突出的特点,更加关注人们的生活尤其是弱势群体,特别关注技术发展的公正性。

(二)综合性。王健美、封颖[5](2018)认为印度科技政策以规划体系的形式呈现,实行“中长期科技政策—五年科技计划—年度科技计划”的三层科技计划体制,分别作宏观、中观、微观层面的政策工具。盛明科、罗娟[6](2018)认为科技创新政策演变过程表现出其从单一性向组合性的转变,从单项政策向政策组合的转变,从最初具体单一的科技政策转向综合性更强的创新政策,从单纯关注技术创新转变为关注制度和管理方法等各方面创新。

(三)阶段性。封颖、徐峰、许瑞阳[7](2014)梳理分析了印度过去的四套中长期科技规划,认为印度政策的科技重大战略部署呈现明显的阶段性特征,四套不同阶段的中长期科技政策分别有不同的科技发展主题与实践、重大科技部署方向和政府重点资助领域;王健美、封颖[5](2018)认为印度是世界上唯一一个具备与中国相似的五年规划历程并使之成为重大政策工具的国家,从宏观政策来看,印度科技中长期政策涵盖时间为10~30年,对“五年计划”和年度规划起到引领和规范的重要纲领性作用。

(四)政府主导性。盛明科、罗娟[6](2018)分析认为一方面,科技具有不确定、高风险的特点,另一方面,印度属于发展中国家,其总体不高的经济实力和发展水平使得社会组织团体暂时无力承担科技创新的“高风险、高投入”,所以综合因素决定了印度科技政策暂时需要采用政府主导模式,注重规划引领,建立政府主导的产业科技创新体系。文富德(A)[8](2011)认为印度政府高度重视科技发展,以及正确的政策规划管理。正是因为印度政府主导型的科技政策特点,才能在独立以来充分发挥有限资金对高科技发展的效用,使得印度科技发展如此迅速。

二、印度科技政策内容

印度科技政策内容主要包括科技体制机制、人才政策、经费投入以及环境建设四个方面,涉及印度科技发展所需要的各要素。

(一) 科技体制与机制:集中协调型。韩凤芹、樊轶侠[9](2013)认为目前世界各国的科技体制大体分为多元分散型和集中协调型两种,集中协调型国家政府会从国家层面根据本国国情和发展阶段制定科技发展计划,试图通过政府的统一引导,直接把握和控制本国科学技术发展的目标和大方向,多元分散型国家一般仅制定重点领域或专业的科技规划。印度正处于科技创新的追赶阶段,属于集中协调型科技体制的典型国家。印度通过优化政府机构组织结构和职能体系,建立健全科技创新机制,以加强科技创新管理的统筹协调,促进政府与产业界、大学、研究机构的紧密合作,构建科技创新生态系统。封颖、吴家喜、李恩敬[10](2014)也分析认为印度在通过强化组织机构的管理协调职能以及优化科技组织结构体系,进一步强化对科技创新管理的统筹力度。

(二)科技人才培养:教育与人才战略。李文贵、艾加宪[11](2013)认为印度长期以来都非常注重高等教育质量,优先发展高等教育培养出精英人才是印度重要的科技人才战略。为此印度的主要做法有:印度积极致力于高等教育的课程改革,实现职业化,网络化,并利用信息技术实施远程教育,扩大教育受众并努力提高教育质量,正是印度庞大的高等教育体系以及有保证的教育质量为其科学技术发展提供了人力资源保障,极大地促进了印度科技尤其是信息技术的迅速发展;文富德(A)[12](2010)分析了印度关于高科技人才培养的战略主要有:推行人才国际化战略即科技人才质量国际化和培养国际化,大大提高了印度科技教育水平和开发能力,也使印度树立了良好的国际形象;加强产、学、研相结合为企业研发机构提供对话场所,加强企业机构与国家实验室、高等院校及金融和其他机构的联系,使研发活动更为有效,人才培养更具有实用性。李娜[13](2013)也对印度科技创新创业人才培养策略进行了深入探析,她认为应该积极构建大学科技园区,增强企业合作力度,推动产学研一体化进程,还指出要完善高校科技创新创业评价体系建设以保证科技人才的培养质量。安双宏[14](2010)重点研究了印度技术教育的主要措施,包括实行纳附制的科技教育机构、层级管理的科技教育体制以及师资培养与激励等方面。

(三)科技经费投入政策:政府主导与社会参与相结合。文德富(B)[15](2011)分析了印度发展高科技的经验,他认为印度研发支出从总量看呈不断增长的趋势;研发投入由政府主导,但私人投入增长迅速。韩凤芹、樊轶侠[9](2013)认为从结构看印度政府的研发投入居主导地位,大体占国内研发总投资的2/3,而近年来这一比率在持续降低,企业研发投资呈不断增加的趋势;印度还非常重视海外技术型并购,越来越多的海外并购也给印度企业带来了相当可观的技术才能,正是依靠国际集资,印度国际科技合作增长迅速,印度企业逐步走向国际化。刘凤朝、马荣康[16](2012)认为印度科技政策主要通过作用于中央政府研究机构、邦政府研究机构、企业和大学对创新产出产生影响,其中,税收激励政策、中央政府科技支出、邦政府教育支出以及研发人员比例与结构调整对创新产出具有显著的促进作用。

(四)科技创新环境:软环境、基础设施建设、对外合作。首先软环境是指一种有利于创新的氛围,其实质是创新的文化环境,即全社会的创新意识、创新的动力。欧阳峣、罗会华[17](2011)分析了金砖四国科技合作模式和平台建构,梳理了印度科技发展所需的政策环境有政府联合开展国际科技合作计划、人力资源计划和政府采购项目下的国际科技合作。同时需要构建科技合作平台,包括网络平台、服务体系、人才交流平台和保障机制等;封颖、吴家喜、李恩敬[10](2014)指出印度推出了一整套科技创新组合政策包括税收、贸易、人才、技术来支持和鼓励创新,还通过完善教育及加强人才培养力度以将科学与创新的精神植入社会各个部门,在全社会营造出创新环境与氛围。杨士英、曹晶晶、韩彦龙[18](2019)归纳了印度政府针对中小型科技企业的融资政策和基础设施支持,指出印度目前主要通过设立专门机构、成立政府投资基金以及完善信用担保体系的政策手段来完善中小型科技企业的融资环境。其次是科技基础设施建设,大力推进技术中心、工业技术研究院、科技园、孵化器、高校技术实验室等创新平台建设。李文贵、艾加宪[11](2013)指出印度正在寻求建立“创新生态系统”,不断加强科技创新基础设施建设,以推动其经济可持续发展。具体包括设置创新管理机构,包容性创新政策,产业集群创新和教育体系创新。陈强、高凌云[19](2013)主要研究印度的对外合作政策,分析印度国家科技计划的开放程度,得出建立双边、多边或区域间的外交关系是其对外合作的主要形式,以及印度国家科技计划开放度不高的结论;孙海燕、辛仁杰[20](2019)主要分析了印度科技外交的模式特点,理论上认为科技外交主要服务于创新和外交两个目标:一是“服务科技合作的外交”、二是“服务外交的科技合作”,认为印度科技外交主要有技术援助、技术协同和技术获取三种模式,是发展中国家中推进科技外交战略的代表。

三、印度科技政策实施效果

(一)实施成效:经济、国际地位、科技产出。一是关于经济方面:文富德(A)[12](2010)分析认为由于印度科技发展与经济社会联系愈加紧密,印度科技特别是高科技的发展,有力地促进了印度农业、工业和服务业发展,从而极大地推动了印度整个国民经济增长。科技特别是高新科技的发展,促进了印度传统产业的技术改造,也推动印度高新科技产业不断涌现和壮大,这不仅在一定程度上促进了印度经济加速增长,而且也有力地促进了印度经济结构特别是产业结构的优化;二是关于国际地位方面:文富德(A)[12](2010)分析认为印度在原子科技、信息科技、空间科技、生物科技和海洋科技等领域取得了举世瞩目的成就,尽管同欧美发达国家在科技竞争力方面差距十分明显,然而根据近几年全球科技竞争力排行分析,印度的科技水平基本上与中国和巴西处在同一层次,属于发展中国家中的科技先进国家,有人称之为“科技发展中国家”;文富德(B)[21](2010)还认为高科技的发展促进了印度经济增长,提高了印度国防现代化水平,增强了印度的综合国力和国际影响力,提高了印度的国际地位三是关于科技产出方面:张永凯[22](2014)在界定研发创新能力内涵和衡量指标的基础上,采用研发资金投入和人力投入对金砖国家的研发创新投入能力进行对比分析和评价;依据专利申请量、科技期刊论文发表数量以及高科技产品出口量等指标考察金砖国家研发创新产出能力,为科技创新政策实施效果评定明确了具体指标;邹昭晞、刘英骥[23](2008)分析认为科技产出一般用科技论文和专利进行衡量,印度研究机构在基础研究和发展方面取得了诸多重大发现,并发布了许多科研成果,在“全球创新指数报告”中排名中不断取得显著进步,因此可见印度在经过发展之后其创新能力得到了明显提升。

(二)实施中存在的不足:穷国办大教育、科技体制弊端、创新力不足。一是穷国办大教育:印度人力资源部认为,科技教育主要面临5大挑战,即教育公平和教育机会均等问题、教师数量不足质量不高问题、教学工作不断适应形势的迅猛发展问题、加强研发问题和提高毕业生就业率问题。文富德(B)[21](2010)则系统分析了作为一个人口众多的发展中大国,印度面临着穷国办大教育的问题如人才外流、人才市场供不应求等。李娜[13](2013)分析认为印度科技创新创业教育方面存在着公平问题、创新创业精神推广问题以及地区发展不平衡差距日益拉大等问题;二是科技体制存在弊端:姜桂兴[24](2007)分析印度科技发展的劣势在于:科技体制存在弊端导致科技与社会经济脱节、科研投入低,科研人员少使得科技发展的后劲不足、工业化程度低,基础设施落后严重制约科技发展的不足;三是创新力存在不足: 韩凤芹、樊轶侠[9](2013)认为目前印度产业界和学术机构的互动力度普遍不够,大学、产业和政府研究机构之间的联系较弱,发展的协同效应不足;刘凤朝、马荣康[16](2012)分析了印度科技政策对创新产出的影响,认为在当前阶段印度的创新体系相对还不完善,创新主体之间的关联比较微弱,企业尚未成为创新的主体,科技政策的种类相对较少且作用途径比较简单。

参考文献

[1] 毕亮亮.《印度科技创新战略与政策》 [M]. 科学技术文献出版社,2016. p3.

[2] 刘世闵,李志伟.《质化研究必备工具Nvivo10 之图解与应用》[M].经济日报出版社, 2017.p1-6.

[3] 黄一坤, 刘钊. 印度科技政策的特点与启示[J]. 科技管理研究,2007, 027(007) :57-58.

[4] 王海燕. 充满人文关怀的科技政策导向--2003 年印度科技政策要点评析[J]. 科学学与科学技术管理, 2004(06):88-91.

[5] 王健美, 封颖. 从" 一五" 到" 十二五" 印度科技创新规划体系研究[J].科技管理研究, 2018, 38(20):37-46.

[6] 盛明科, 罗娟. 中印科技创新战略与政策比较研究——以印度STI和中国《国家创新驱动发展战略纲要》为例[J]. 科技进步与对策,2018, 035(018):127-134.

[7] 封颖, 徐峰, 许端阳. 新兴经济体中长期科技创新政策研究——以印度为例[J]. 中国软科学, 2014(9):182-192.

[8] 文富德(A). 印度发展高科技的若干经验[J]. 南亚研究季刊,2011(02):41-47.

[9] 韩凤芹, 樊轶侠.“ 金砖四国” 科技政策的比较分析与启示[J]. 经济研究参考, 2013(72):19-35.

[10] 封颖、吴家喜, 李恩敬. 印度政府科技创新管理重大战略转型与政策趋势及对中国的启示[J]. 中国科技论坛, 2014(02):138-142

[11] 李文贵、艾加宪. 后金融危机时代中印科技实力比较[J]. 南亚研究

季刊, 2013(02):75-80.

[12] 文富德(A). 略论印度高科技人才培养战略[J]. 南亚研究季刊,2010(02):6+87-93.

[13] 李娜. 印度高校科技创新创业人才培养策略探析[J]. 复旦教育论坛,2013, 011(004):75-79.

[14] 安双宏. 印度科技人才的培养机制探析[J]. 职教论坛, 2010(05):73-76..

[15] 文富德(B). 论高科技对印度经济发展的影响[J]. 南亚研究季刊,2011, 000(001):35-41.

[16] 刘凤朝, 马荣康. 公共科技政策对创新产出的影响—— 基于印度的模型构建与实证分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2012(05):5-14..

[17] 欧阳峣, 罗会华. 金砖国家科技合作模式及平台构建研究[J]. 大国经济研究, 2011.

[18] 杨士英, 曹晶晶, 韩彦龙. 国外科技型中小企业融资支持政策比较[J]. 财富时代, 2020, No.178(03):187-187.

[19] 陈强, 高凌云. 印度的国家科技计划及其对外合作研究[J]. 科技管理研究, 2013, 33(001):23-27.

[20] 孙海燕, 辛仁杰. 印度科技外交模式、特点和启示[J]. 南亚研究,2019, 127(01):88-106+153-154.

[21] 文富德(B). 高科技发展与印度崛起[J]. 南亚研究, 2010,000(004):74-85.

[22] 张永凯. 金砖国家研发创新能力及科技政策激励分析[J]. 科技进步与对策, 2014, 000(006):98-102.

[23] 邹昭唏, 刘英骥. 利用外资与科技创新能力比较: 中国与印度[J].改革, 2008, 000(006):103-110.

[24] 姜桂兴. 印度科技发展的优劣势及对我国的启示[J]. 科技管理研究,2007.

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |