突破科技成果转化障碍

科技成果转化是衡量科研单位科技创新对经济社会发展贡献的一个重要指标,然而很多科研单位科研成果闲置、浪费现象较为严重。找出制约科研单位科技成果转化的障碍,采取相应的应对措施,对切实发挥科技支撑国家发展的作用具有重要意义。

制约因素

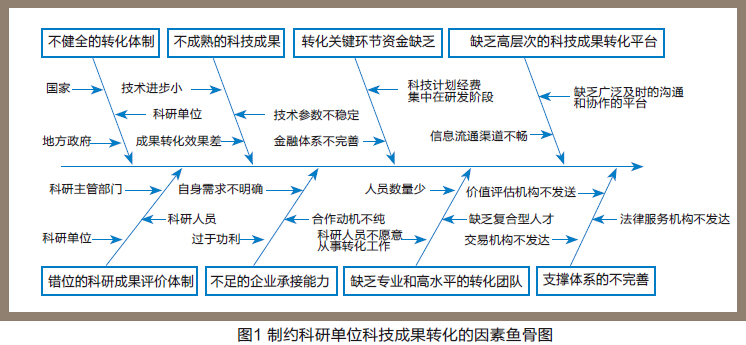

制约科研单位科技成果转化的因素很多,主要包括不健全的转化体制、错位的科技成果评价机制、不成熟的科技成果、不足的企业承接能力、不完善的转化支撑体系、转化关键环节资金的缺乏、转化专业团队的缺位、高层次科技成果转化平台的缺失等多个方面(见图1)。

(1)不健全的科技成果转化体制

中共中央总书记习近平同志在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话中指出:“我国一直存在着科技成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的痼疾,其中一个重要症结就在于科技创新链条上存在着诸多体制机制关卡。”近年来,从国家到地方政府再到科研单位在创新科技体制方面都作了大量的探索和实践。可以说,原制约科研单位科技成果转化的体制已经得到较大改善,但在实践中仍存在不少阻碍科研单位科技成果转化的情况,如:政府部门对成果使用、处置事项的审批环节多、周期长,影响了转化的时效性;尚未形成符合科技成果转化特点的科研单位资产管理和收益分配制度;对科技人员的激励政策落实不到位,削弱了科研单位和科技人员科技成果转移转化的积极性等。

(2)错位的科研成果评价机制

科研成果评价机制错位也是制约科技成果转化重要的因素之一。长期以来,科研课题的级别、科研经费的多少、论文的数量及影响因子、专利的数量及科技奖励的级别是科研成果评价的“黄金标准”。科研主管部门通常看一个科研项目能否结题的依据也是文章和专利,对项目成果的产业化前景并不考核。科研单位政策导向也不重视科技成果的转化,尤其对科研人员的职称评定,完全以论文为依据,而且习惯性忽视从事科技成果推广的广大管理人员。科研人员在选择课题时首先考虑的是项目是不是科技前沿、是否具有创新性,而对其市场应用前景或能否转化通常很少考虑或几乎不考虑,科研的成果和结题的依据就是文章和专利,不愿意费时、费力、冒着风险去做后续工作。

(3)不成熟的科技成果

科研单位相当一部分已经结题的科研项目形成的所谓“成果”在先进性、实用性、成熟性、商业价值(经济性)方面很难同时具备,这些“成果”并不是成果。在这一阶段的许多成果存在技术进步小、技术参数不稳定、不能直接转化等现象,难以真正应用到生产中去。要推广或应用这些科技成果,必须首先对这些成果进行中试验证。而作为科技成果需求方的企业出于规避技术风险的考虑,不愿引进或投资该类科技成果,使得科技成果难以产业化。

(4)不足的企业承接能力

企业承接能力的不足主要体现在以下几个方面:不少企业并不知道自身需要什么,把政府征集技术需求的工作当作政治任务,往往是应付了事;企业过于功利性,很少愿意介入科技研发的全过程,只想要现成或者完全成熟的成果,或者只想引入现有的设备,利用人口红利赚短线的钱;企业和科研单位合作,只是为了共同申请项目经费,或者依托科研单位的牌子融资、扩大影响力,并不是真正地想和科研单位一起合作,利用科技支撑企业发展。

(5)科技成果转化关键环节资金缺乏

科技成果转化的每一阶段都需要有资金支持才能进行,而且资金需求量还会随着转化的进行而逐步增加。现有的各类科技计划经费主要集中在科技成果的研发阶段,对科技成果进入市场的中间环节,也就是科技成果转化的关键环节,如中间试验、工业化试验等投入不足。而且当前我国的金融体系发育程度还不够完善,金融风险高度集中于银行体系,对于长期性、不确定性、风险性高的科技成果转化的投资还相对较少。

(6)缺乏专业的科技成果转化团队

科技成果转化的特点呼唤复合型人才,不仅要对技术有一定了解,而且还要对市场有一定的敏感度,还需要具有较强的综合协调能力。科研单位一般都成立了专门负责成果转移转化的部门,形式主要包括资产经营公司、产业管理处等。但从事科技成果转化的人员不仅数量很少,而且对科技成果了解甚少,只能做好科技成果转化的事务性工作;科研人员只做研究,不参与科技成果转化,这些都严重制约了科研单位科技成果的转化。而且,很多科研单位还喜欢把具有较高市场价值和市场前景的科技成果进行自主转化,但是自身又不具备市场开发的实力、经验和经营能力,往往事与愿违。

(7)缺乏高层次的科技成果转化平台

科技成果转移转化参与各方之间没有形成通畅的信息流通渠道,缺乏广泛及时沟通和协作的平台,科研单位、企业、投融资机构、政府部门、中介机构之间的信息不对称广泛存在,导致科研单位科研成果很难转化为现实商品,难以取得社会经济效益。

(8)支撑体系的不完善

近年来,各级技术市场、技术中介机构有了迅速发展,但目前促进科技成果转移转化的支撑体系仍不够完善,科技成果的交易、价值评估、知识产权登记、法律服务等机构还不发达,无法为科技成果转化交易各方提供相应的服务,制约了科技成果转化交易。

建议

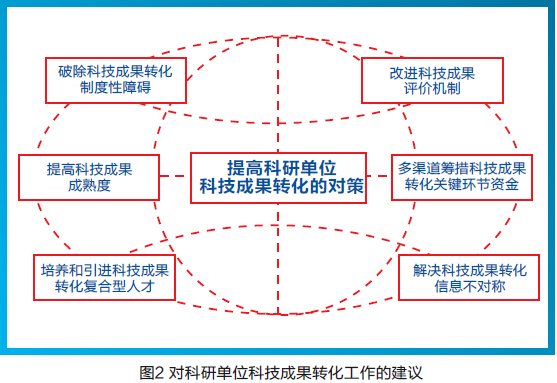

科研单位可以从破除制度性障碍、改进科技成果评价机制、提高科技成果成熟度、多渠道筹措科技成果转化关键环节资金、培养和引进科技成果转化复合型人才、努力解决科技成果转化的信息不对称等方面入手提高科技成果转化率(见图2)。

(1)破除制度性障碍

科研单位要认真学习国家和地方政府的各项促进科技成果转移转化的政策制度,要把各项优惠政策用好、用足,并在科技成果转化的实践中运用。除此之外,科研单位要认真学习和研究兄弟科研单位的政策,结合本单位科技成果转化工作的特点,制定合适自己的科技成果转化制度,在成果转化中不断完善利益均衡机制、人才激励机制、多元化投入机制,以机制创新促进科技成果转化。

(2)改进科技成果评价机制

科研单位要建立分类考核机制,针对不同领域、不同阶段的科研特点,建立不同的评价标准。对于搞基础研究的,以文章考核为主;对搞应用开发的,以科技成果转化成效考核为主,同时允许失败、宽容失败,并根据科技成果转化的特点适当拉长考核周期、减少考核频次。要引导科研人员树立转化意识,抛弃科研只写论文、鉴定、评奖的固有模式。对在科技成果转化中贡献突出的科研人员和管理人员,可破格评定相应专业技术职称。对参与技术转移、科技成果转化的科技人员和管理人员要优先评聘高级技术职称。同时,允许科研人员通过合同约定共享职务科技成果所有权,鼓励科研人员采取作价入股的方式转化成果,支持科研人员创办科技企业,推动科研人员深度参与科技成果转化。

(3)提高科技成果成熟度

科研单位要以市场需求为导向进行科研立项,在科研立项之前要进行必要的产业和企业调研,梳理行业、企业的技术需求,与企业共同凝练科研项目。科研单位可以通过与企业共建研发中心、联合攻关等方式,邀请有能力的企业加入科技研发的全过程中。科研单位可以联合企业共同对科技成果进行中试和产业化,风险共担,成果共享,合作共赢。有能力的科研单位要建立自身的中试基地和产业基地,努力形成“科研单位—中试基地—产业基地”三者互动的创新模式,尽可能提高科技成果的成熟度。

(4)多渠道筹措科技成果转化关键环节资金

科研单位要及时、系统地整理处于不同阶段的科技成果,到创新创业企业股权融资与交易市场挂牌交易。同时要以创新的体制机制大力吸引民营资本和产业资本投入,多层次、多渠道发展多种形式的创投基金,为科技成果转化项目提供资本支撑。除此之外,科研单位还可以通过减持变现持股企业,通过市场运作实现科技成果转化的良性循环。

(5)培养和引进科技成果转化复合型人才

科技成果转化紧缺的复合型人才采取培养和引进相结合的方式。一方面通过鼓励一部分科研人员参与科技成果转化的全流程中,鼓励科技成果管理人员从事务性的工作中解放出来,经常跑实验室和跑企业,培养既懂科技又懂经济的复合型人才;另一方面可以引进一些来自政府科技部门、企业的人才,或者通过与政府科技部门、企业互派挂职人员的形式充实科技成果转化队伍。除此之外,科研单位还必须认识到自己的优势是科研,弱势是企业经营和市场开发,在科研项目的不同阶段,必须实现创新主体的角色转换,即在研究开发阶段由科研单位担当主要角色,而到产业化应用开发阶段,则应以企业为主导,并在企业的主导下进行应用开发。

(6)努力解决科技成果转化的信息不对称

科研单位要增加与科技成果转移转化合作其他各方的交流和了解,努力消除科技成果各方的信息不对称。要充分利用政府搭建的各类成果对接平台,通过这些平台推介科技成果的同时,加深与政府、企业、创新机构等科技成果转化各要素之间的交流和沟通。要建立起和企业交流合作的长效机制,一方面可以加大需求调研力度,使技术需求调研常态化;另一方面可以邀请企业负责人到科研单位参观考察,增强联系,奠定合作基础。除此之外,还要广泛联合行业协会、科技中介机构,建立资源共享的工作机制,搭建成果转化服务网络。有实力的科研单位要建立起自己的科技成果转化平台,如育成中心、孵化园等,促进科技成果落地转化。

结语

解决制约科研单位科技成果转化的障碍也需要一定的实现路径。建议以改进科技成果评价机制为突破口,进而由易到难、循序渐进,可按照“破除制度性障碍—培养和引进科技成果转化复合型人才—解决科技成果转化的信息不对称—多渠道筹措科技成果转化关键环节资金—提高科技成果成熟度”的实现路径,推动解决制约科研单位科技成果转化的主要障碍,促进科技成果落地转化。

作者单位:中国科学院福建物质结构研究所

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |