提升中国高端工业软件发展水平

中国虽然已经成为全球第一的制造业大国,但是国产工业软件特别是高端工业软件的发展水平却远远落后于发达国家。发展规划和行业标准滞后、产业发展起步晚且积累少、市场环境不完善以及人才匮乏等原因共同导致了中国高端工业软件发展水平的落后。

早在2010年中国就已经成功超过美国成为全球制造业第一大国,制造业产出占世界总产出的比重达到了19.8%。在制造业的22个大类中,中国在7个大类中名列世界第一。尽管如此,我们必须清醒认识到,中国是制造业大国,但仍然不是制造业强国,总体上还处于国际分工和产业链的中低端。据美国IHSGlobalInsight最新发布的报告显示,中国制造业生产效率目前仍远低于美国,从制造业人均产值衡量,中国目前仅为美国的1/8,凸显出中国制造业主要集中在低附加值行业,而美国制造业则主要集中在高附加值行业。未来,实现从“中国制造”到“中国智造”的转变,是我国由制造业大国走向制造业强国的必经之路。

当前,要完成从“中国制造”向“中国智造”的转变,必须利用以信息技术为核心的高新技术,使我国制造业从生产型制造向服务型制造转变,从粗放型制造向绿色制造转变,从低技术制造向智能制造等方向发展,这是我国工业转型升级的主攻方向。工业软件是新型工业装备的核心要素,是工业化和信息化融合的切入点和“黏合剂”,是我国工业转型升级的转换器、倍增器和助推器,是现代工业发展的神经中枢。发展自主安全可控的高端工业软件对于推动“两化”深度融合,加快工业转型升级,实现“中国智造”具有极其重要的意义。

中国工业软件发展严重滞后

目前,中国工业软件产业的整体发展水平,远远落后于西方主要发达国家。在国际软件市场上,中国的软件产业不仅与发达国家相比存在着巨大的差距,甚至与印度、爱尔兰等发展中国家相比,中国软件产业的出口规模和竞争能力也存在一定的差距。数据显示,2012年全球工业软件市场规模高达9154.08亿美元,中国工业软件市场规模为722.98亿元人民币,仅占全球的1%,这与中国作为一个工业大国的地位极不相称。特别是中国高端软件发展尤其滞后,几乎所有重点工业行业使用的核心高端软件均依赖进口。据统计,中国以装备制造业为代表的高端工业软件研制中,90%以上都采用了国外大型软件。中国工业软件产业发展水平落后表现在以下几个方面:

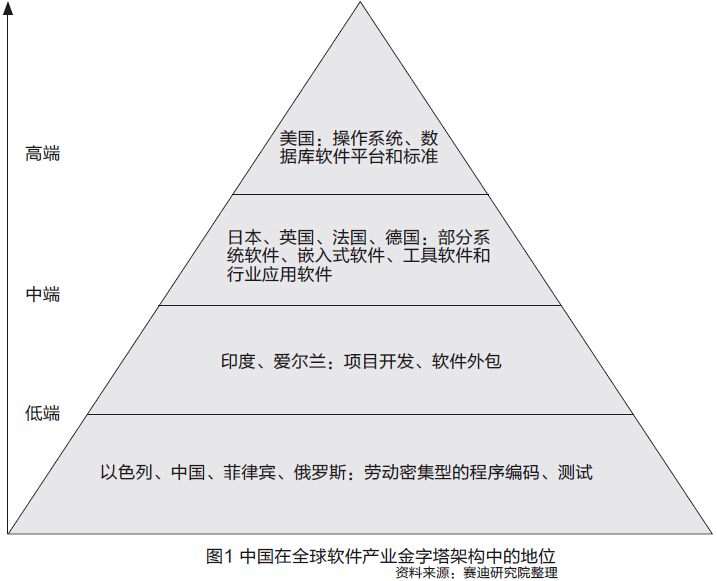

从总的供求来看,发达国家占据了绝对的主导地位。据统计,在工业软件需求方面,经合组织(OECD)成员国占有全球软件产业90%以上的市场份额;在供应方面,发达国家也占了近95%的市场份额,其中美国的优势地位突出,几乎占据了57%的市场份额,而日本、法国、德国、英国共占有近37%的市场份额。美国掌握了最先进的软件技术,控制着软件开发平台和软件工具,在全球软件行业中居于领先地位。日本、英国、法国、德国等国大力发展系统软件和行业应用软件等,他们在某些系统软件领域和应用软件领域具有全球竞争优势。欧盟在通信软件、多媒体技术等若干重要领域也对美国的竞争优势形成了挑战。中国在上述领域与这些国家差距较大。

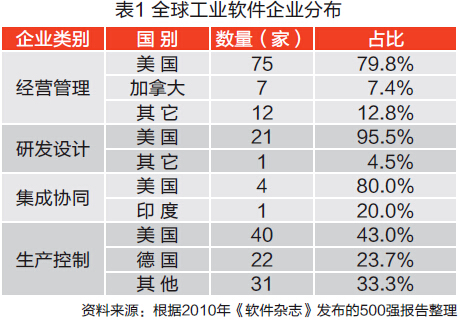

从企业分布来看,全球绝大多数有实力的工业软件企业均布局于发达国家。国际知名的《软件杂志》(SoftwareMagazine)发布的2010全球软件企业500强报告显示,全球生产管理类工业软件的企业共计94家,其中总部位于美国的软件企业数量最多,达到了75家,占总数的79.8%,加拿大拥有7家,其余企业则分布于欧盟、以色列、印度、英国;研发设计软件企业全球总计有22家,除Dassault总部位于法国,其它均为美国企业;集成协同类企业全球共有5家,除Mastek总部位于印度,其它企业均分布在美国。生产控制类企业全球总计有93家,美国、德国、法国、英国等国拥有77家,占总数的82.8%。而全球软件企业500强中,只有极少数中国企业入围。

从产业链来看,中国工业软件长期处于产业链低端。全球软件产业经过多年发展,各个国家依托自身的发展模式,已经形成美国、日本等发达国家为主的国际软件产业分工格局。美国凭借其强大的科研实力,主宰着软件产业链上游的操作系统、数据库等基础平台软件环节,全球90%的操作系统、数据库管理软件及网络浏览器等基础软件和大部分通用套装软件、高端软件均被美国垄断;软件产业链的中游主要是子模块的开发和独立的嵌入式软件开发,它们被日本、英国、法国和德国等国家控制。中国等国家则仅仅处于全球软件产业链的最低端,主要从事劳动密集型的程序编码、测试等低附加值业务。

中国高端工业软件发展滞后的原因

当前,跨国公司在高端工业软件研发和应用中占据主导地位,国产工业软件品种较少,功能不全,缺乏核心技术的创新和突破,研发、推广应用的进度远远跟不上工业发展的需求。我们认为,造成中国高端工业软件发展水平滞后的原因为:

发展规划和行业标准的制定严重滞后。一方面是工业软件相关规划迟迟不能出台,缺乏对整个工业软件产业的明确指导;另一方面,中国工业软件的标准化也严重落后于工业软件的实际需求。因此,发展规划及行业标准规范的长期缺乏导致中国工业软件企业在技术、研究、开发等方面存在很大的盲目性,低水平重复开发较多,国内企业产品同质化竞争加剧,工业软件质量良莠不齐,严重影响了中国工业软件产业的健康发展。

产业发展起步晚且积累少。国际大型工业软件提供商的技术进步与世界工业的发展是同步的,其信息化成果和软件产业经过几十年的不断沉淀积累、升级和更新,已经发展到了相当高的水平和层次。当前,中国工业化进程尚处于中后期,工业软件产业发展更是处于幼稚期,这就导致中国工业软件产业发展水平要远远落后于其他发达国家。这种落后突出表现为:中国工业软件企业成立时间晚、规模较小且自主创新能力弱。例如,从企业成立时间看,国内的用友、大恒等公司与国外的SAP、Autodesk等公司相比均晚了十多年;中国软件业务收入前百家企业的收入总额还没有美国微软一家软件公司的收入多;中国软件业务收入前百家企业的研发投入强度接近8%,但远低于全球软件500强11%的研发投入强度。

市场环境有待完善,新兴领域发展缺乏规范。尽管我国对知识产权的保护力度不断加大,但国内用户对软件产品和服务的价值认可程度仍然不够,重硬轻软和使用盗版软件的现象仍比较严重。在招投标中盲目压价和中低价择标的现象仍比较突出,恶性竞争影响了软件企业的持续发展。随着新技术新模式的快速发展,在一些新兴领域中的许多新兴业务开始不断吸引软件企业加入,各个企业因产品和服务趋于同质化,为争夺用户相互间展开恶性竞争,导致市场竞争秩序极度混乱。与此同时,国内某些地方政府对一些新概念新模式过度追捧,且盲目投资,导致重复建设和资源浪费情况异常严重。

人才匮乏且人才结构不合理。受多种因素影响,人力成本上升较快,软件企业人力成本支出压力日益增大。而国外软件企业加快在华布局,也使得国内各企业间争夺人才的现象更加激烈。许多国内企业依靠实施工业软件项目培养出的工业软件人才流失严重。此外,工业软件的研发和应用需要大量既懂信息技术又懂工业技术,还要有一定企业管理知识的复合型人才。而那些熟悉顶层架构设计、核心技术开发和国际资本运作的高端人才当前更是极度稀缺。而目前中国绝大多数院校培养出来的工程技术人才在工业软件方面的知识非常匮乏,且人才结构极不合理,符合企业需求的实用性人才非常短缺。

提升中国高端工业软件发展水平的对策

2011年12月,《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》已经正式对外发布,工业软件价值长期被低估,国外工业软件一统天下的局面将有望被彻底改变,中国工业软件产业将迎来新一轮重大发展契机。我们认为,对于尚处于产业发展幼稚期的中国工业软件产业,其未来发展应坚持“高端、中端、低端”等多维度发展方向,但发展的重点应定位于高端工业软件。只有逐步实现高端工业软件的国产替代,才能抢占产业发展主导权,真正在全球软件产业价值链中占据有利位置,从而大幅提升国产工业软件在全球市场中的竞争力。

加强政策引导,优化发展环境

当前,应抓紧时间研究出台针对高端工业软件发展的相关促进政策,鼓励对高端工业软件成果进行软件产品登记,登记后享受相关税收优惠政策。同时,积极研究制定机械、钢铁、航天、汽车、石化、电力等重点工业行业优先使用国产工业软件的鼓励政策。不断优化中国工业软件领域的知识产权保护环境,针对全社会加大软件知识产权方面有关知识的教育和普及,提升工业软件知识产权保护、应用和管理等方面的工作力度。鼓励工业软件企业进行软件著作权登记,积极争取国家相关财政资金支持,并鼓励中国工业软件企业依法到国外申请知识产权。

坚持应用牵引,提升研发水平

重点实施高端工业软件应用促进工程,筛选高端工业软件的发展重点,面向重点行业,不断加大投入,提高高端工业软件研发的应用水平,努力开发出更多的成本低、效率高的工业信息化解决方案,从而有效促进两化融合。建立工业软件行业解决方案中心,制定高端工业软件推广计划,促进高端工业软件规模化应用,不断加快产业化进程。鼓励有实力的企业牵头建立相关细分领域内的工业软件联盟,联合产业链上下游企业制定工业软件标准,促进产业良性互动发展。

规范标准体系,建立产业联盟

当前,应着手建立包括工业软件集成规范标准体系和工业软件测试标准体系在内的工业软件标准体系。应依托高端工业软件骨干企业,建立面向行业的高端工业软件工程中心,符合条件的优先推荐认定为各级企业技术中心,享受相关优惠政策。同时,积极推动骨干企业、专业机构、行业协会、产业园区、重点高校、科研院所等多方积极参与建立资源共享、优势互补的产业联盟,围绕产业重点,开展高端工业软件标准化研究、技术攻关和产业化推广。

创新培养模式,完善激励机制

应积极推动建立健全多层次的软件人才培养和服务体系,创新培养模式,引导发挥社会教育与培训机构的作用,鼓励企业与高等院校及培训机构合作培养软件人才,大力推进企业实习培训机制和实践实训基地的建立。同时,完善人才激励机制,为优秀软件人才创造良好的发展环境。

作者单位:

中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所

|

版权:《高科技与产业化》编辑部版权所有 京ICP备12041800号 地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100080 联系电话:(010)82626611-6618 传真:(010)82627674 联系邮箱:hitech@mail.las.ac.cn |